Unser erster Stopp führt uns im Nordosten des Landes in die Nähe von Nogent im Departement Haute Marne, Region Champagne/Ardenne. Die Kunst des Messerschmiedens geht in dieser Gegend bis ins 15. Jh zurück, im Mittelalter gab es bereits einige Waffenschmieden in Longres. Warum man sich später, vor allem ab dem 18. Jh, in Nogent und Umgebung ansiedelte, ist unklar. Denn es gab hier weder Wasserkraft, noch Eisenerz, noch genug Holz für die Herstellung der Holzkohle für die Schmieden, noch Sandstein fürs Schleifen. Wie auch immer, der Aufschwung der Messerschmieden hielt bis ins späte 19. Jh und brachte um die 6000 ‚Coutelliers‘, wie die Hersteller der Messer genannt werden, hervor. Im Gefolge der französischen Revolution hatte man schnell sein Handwerk auf das Herstellen von Säbeln für Kavallerie und Infanterie erweitert – die Waffen fanden besten Absatz.

Auch wenn sich inzwischen die Konkurrenz, ob aus Fernost oder aus vollautomatisierten Fabriken, immer mehr durchsetzt und zum Aussterben einer ganzen Handwerksgruppe zu führen scheint, gibt es noch zahlreiche, vor allem kleinere Betriebe, viele in Familienhand, viele leider in letzter Generation, die sich der Coutellerie, der Herstellung von Messern, widmen.

In dem Dorf Biesles (‚Bi-ell‘ gesprochen) unweit von Nogent treffen wir in einem kleinen Atelier, man könnte es ein wenig despektierlich auch größere Garage nennen, Franck Mansuy, einen der beiden Letzten seines Handwerks: er hat sich auf das Aufarbeiten ganzer Serien alter Messer, Gabeln und sonstigen Tischbestecks spezialisiert. Seine Kunden sind im Wesentlichen Besteckhändler, bei denen die Leute ganze Kästen voller alten Bestecks abgeben. Etwa 70 solcher Händler aus ganz Frankreich und auch aus dem Ausland versorgen Mansuy mit Arbeit.

Beim Betreten seines Ateliers empfängt uns ein Geruch aus einer Mischung von Schneidöl, verbranntem Horn und Kunstharz. In einer Vitrine sind allerlei Messer angesammelt, die er – eher nebenbei, wenn die Kunden halt vorbeikommen und etwas Neues suchen – verkauft. Darunter auch welche von Zwilling, Mansuy schwärmt von der einzigartigen deutschen Qualität. Die angelieferten und fertig aufgearbeiteten Waren lagern gleich nebenan in großen Kästen und Kartons.

Dann aber – die vielen alten Maschinen. Eine riesige Doppelschleifmaschine, die Räder aus Holz, die Schleiffläche aus Büffelhorn, hält ewig, wie wir hören. Franck setzt sich vor die Maschine und zeigt uns, wie man sie bedient: Das Messer wird mit Schwung und Fertigkeit zwischen die Schleifscheiben gehackt und langsam nach unten und vorne wieder herausgezogen. Das geschieht mehrmals, und die Tiefe des ‚Eintauchens‘ in den Schleifschlitz, die mit einem Fußpedal variiert wird, bestimmt die Menge des Abschliffs.

Der Meister hat einen wahren Schatz, ‚Stock‘, wie er es nennt, an Ersatzteilen, Griffmaterialien, alten Messern, Gabeln, Horn, Geweihen in Dutzenden von Schubläden, Kartons und Kisten, kurz – es kommt hier nichts weg. Und das ist gut so, denn oft kann er mit passendem Ersatz oder wenigstens dem Muster für einen Nachbau weiterhelfen. Und das wissen seine Kunden.

Neben dem Schleifen der Messer – Franck macht es mit außerordentlichem Geschick und wenigen Handgriffen und schaltet zum Schluss, als wolle er die Leichtigkeit seiner Arbeit noch einmal besonders betonen, mit der Messerspitze den Schalter der Maschine aus – ist die eigentliche Kunst die Hochglanzpolitur. Hier wird an den Maschinen mit unterschiedlich weichen und dicken Paketen von feinem Tuch und mithilfe verschiedener Poliermittel Zug um Zug das Metall auf Hochglanz gebracht. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man eine gleichmäßige und wirklich spiegelnde Fläche hinbekommt, „jahrelange Erfahrung“, lacht Mansuy.

Er hat eine Tochter, die ist aber an der Messerschleiferei wenig interessiert. So wird er in ein paar Jahren sein Handwerk wohl aufgeben müssen, ohne dass ein Nachfolger aus der Familie das Unternehmen fortführt. Einen ‚Fremden‘ in die Kunst der Messerrestaurierung einzuweisen, er würde es schon machen, wenn auch seine Hoffnung, einen Geeigneten zu finden, mehr als gering ist.

Zum Schluss feuert Mansuy eine Art Campingkocher an und hängt sich ein kleines Lätzchen aus festem Leder um den Hals. Neue Griffe werden auf die alten Messerklingen montiert. Auf den Lederschutz kann er einigen Druck ausüben und drückt sich so den Messergriff nicht jedesmal auf den Brustkorb. Der Kleber ist ein Harz, ähnlich dem, den wir als Siegellack kennen, und er riecht auch so. Aus einem kleinen Stieltopf, in dem er den Kleber auf mehr als kochende Temperatur gebracht hat, gießt er diesen mit absolut ruhiger Hand in das nur ein paar Millimeter breite Loch des Griffs. Jetzt ein Fehler, und die Hand ist verbrüht. „Unangenehm, deswegen passe ich sehr auf! Darf halt nichts passieren.“ Es muss sehr schnell gehen, der Kleber ist ruck zuck trocken.

Sehr herzlich verabschiedet sich Franck Mansuy von uns, man merkt ihm an, dass er durchaus Freude verspürt, Fremden seine Kunstfertigkeit zu zeigen.

Im gleichen Ort und wenige Meter von Mansuys Werkstatt entfernt befindet sich die Coutellerie Jacques Mougin. Ein Familienbetrieb in langer Tradition, heute leiten Tochter Maryline Mongin und Schwiegersohn Daniel Margeaux den Betrieb, und deren Tochter ist inzwischen auch in der Firma. Ebenso gibt es noch zwei Angestellte, es waren mal fünf.

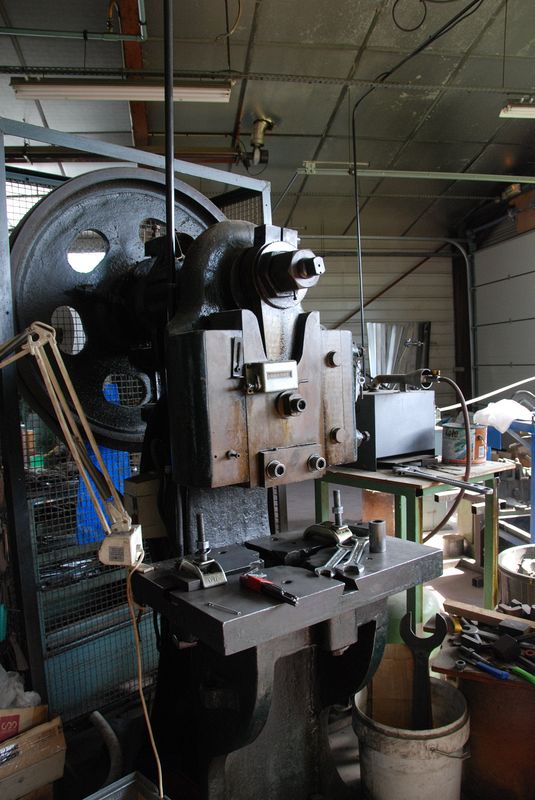

Auch diese Manufaktur, so würden wir das heute nennen, ist unscheinbar. Vorbei an einem kleinen Hinweisschild und einem Container, in dem sich Büro und Ausstellung befinden, betritt man ein Hinterhofgebäude – und die fast ehrfürchtige Welt der Messerschmiede. Uns umfängt auch hier ein atemberaubender Eindruck von alten Maschinen, liebenswürdigem Chaos, Duft der Metallbearbeitung, dem Surren und Ächzen von Schleif- und Bohrmaschinen.

Man legt Wert darauf, dass hier wirklich alles von Hand gemacht und im Hause hergestellt wird. Einzig wenn Damaststahl verarbeitet wird, kauft man diesen bei Kollegen zu, die sich auf das Falten und Feuerverschweißen des Kohlenstoffstahls spezialisiert haben. Aber da kennt Margeaux ein paar Kollegen, von deren Qualität er überzeugt ist.

Ein Messer besteht aus unterschiedlich vielen Einzelteilen, und der Preis richtet sich – vor allem bei der handwerklichen Fertigung – nach eben dieser Zahl der Teile und der Komplexität der Fertigung und des Zusammenbaus. Mongin bietet einige eigene Messerentwürfe an, arbeitet aber auch für andere Messerfirmen. So baut er zum Beispiel das Patri’meau der Firma Neptunia in einer kleinen und sehr exklusiven Serie.

Halb oder ganz fertige Klingen, ausgestanzte Reste von Klingenstahl, Griffmaterialien, der Stoff, aus dem die Messer sind. Die Tochter schlieft und poliert die Messer, und der Chef zeigt an einem Wasserschleifstein den ersten Schleifgang an einer Klinge. Früher übrigens waren die Schleifsteine durch Wasserkraft angetrieben, und die Steinachse lag weit unterhalb des Fußbodens. Daher lagen die Schleifer bäuchlings über dem Stein, der unter ihnen durchs Wasser glitt. Damit die Arbeiter etwas Gewicht auf die Kniekehlen bekamen und es ihnen auch nicht zu kalt wurde, besaßen die meisten von ihnen Hunde, die es sich auf den Beinen ihrer Herrchen bequem machten.

Unsere Fahrt führt uns gut 400 km weiter in Richtung Süden des Landes, und etwa 80 km westlich von Lyon erreichen wir die Stadt Thiers in der Region Auvergne des Departements Puy-de-Dôme. Anders als im Norden hat sich hier die Messerherstellung ganz bewusst angesiedelt, hatte man doch durch das Flüsschen Durolle mit seinem kräftigen Gefälle beste Möglichkeiten, Wasserkraft für den Betrieb von Dampfhämmern und Schleifsteinen zu nutzen.

Thiers mit seinen rund 11.000 Einwohnern ist das ‚Solingen‘ Frankreichs, Die französische Messerstadt schlechthin. Eine erste Messerschmiede hat sich bereits im 14. Jh etabliert, die Kreuzritter hätten die Kunst aus dem Orient hierher mitgebracht, so die Legende. Waren zum Ende des 18. Jh noch 10.000 Menschen im Bereich der Messerherstellung tätig, sind es heute immerhin noch 5.000, die in 300 zumeist handwerklich geprägten Messerschmieden arbeiten.

Abends treffen wir uns in Thiers, der ‚Capitale de la Coutellerie Française‘ mit Thierry Henriot aus Troyes, dem ‚Erfinder‘ und Kopf der Firma Neptunia, die Messer vor allem mit Bezug auf nautische Themen („l’esprit marin“) anbietet. Thierry lässt hier in Thiers wie auch in Biesles seine Messer fertigen und ist oft vor Ort, um Ideen, Details und technische Ausführungen mit den Messerschmieden zu besprechen. Er hat auch die Kontakte für unsere Besuche hergestellt, wofür an dieser Stelle gedankt sei!

Unser erster Besuch führt uns zur Firma Florinox im Vorort St. Remy-sur-Durolle. Man hat auf der grünen Wiese neue geräumige Werkhallen gebaut, aber sicherheitshalber viele alte Maschinen mitgenommen, sie halten einfach länger, sind stabiler, lassen sich gut reparieren. Florinox hat ein paar eigene Messer im Angebot, arbeitet ansonsten aber für viele andere Anbieter, so auch für Victorinox und Wichard, und natürlich für Neptunia, zum Beispiel die Serie Dorry als Taschen- oder Tafelmesser.

Zunächst werden die Platinen und Klingen ausgestanzt. Die Platinen liegen zwischen den einzelnen Klingen bzw. zwischen Klinge und Griffschale. Es gibt ein ganzes Regal voller Stanzformen, der Stahl kommt zumeist von großen Rollen, wird zunächst wieder geradegebogen und dann unter die Stanzform gezogen. Hier und da werden auch Klingen per Laser ausgeschnitten, das ist exakter, aber teurer – und man lässt das von Spezialisten machen. In großen Bottichen deutscher Herkunft werden die Stahlteile bis zu einem Tag lang in einer Mischung unterschiedlicher Materialien gewalkt und von Graten und Unebenheiten gereinigt. Das Schleifmaterial sind Keramik- oder Porzellanteilchen in Größe von Kieselsteinen. Wenn sie abgenutzt sind, kommt ein Sack voll frischer Steine in die Maschine.

Die Griffschalen sind von sehr unterschiedlichem Material und werden für die verschiedenen Kunden in Kisten und Regalen gelagert. Es gibt verschiedene Holzsorten, Knochen, Backenzähne von großen Tieren, aber auch Kunststoffe bis hin zu Carbon oder kunstharz-stabilisierten Materialmischungen. Wenn man für viele verschiedene Firmen produziert, muss man natürlich ein entsprechendes Lager vorhalten. Meist werden die Platinen, Klingen, Sonderformteile und Griffe auch in größeren Chargen hergestellt und warten dann geduldig auf Weiterverarbeitung, wenn vom Kunden nachbestellt wird.

Neben der recht aufwändigen Montage von Hand gibt es durchaus auch einfachere Formen, bei denen die Konstruktion zum Beispiel maschinell mit Nieten zusammengesetzt wird.

Die Schleiferei ist traditionell ein Hauptbereich der Messerherstellung. Denn irgendwie muss alles hier durch: Ob Klingen, Endstücke, Holzteile, alles muss in der Form genau passen und entsprechend beigeschliffen werden, und schließlich sind bis zum Finish eines Messers zig verschiedene Schleif- und Poliergänge bei den Metall- und auch den Holzteilen notwendig.

Die Auvergne ist eine sehr malerische und recht dünn besiedelte Gegend. Ein bisschen erinnert sie an den Schweizer Jura, ebenso schön wie einsam, und dort hatte die Schweizer Uhrenherstellung ihre Keimzelle. Hier wie auch bei den Messerschmieden scheint es der Produktivität förderlich zu sein, wenn man als Einzel- oder Familienbetrieb in einer gewissen Abgeschiedenheit seinem Handwerk in aller Ruhe nachgeht.

Nach einer halben Stunde Fahrt von Thiers aus gelangen wir in das kleine Dorf Viscomtat und treffen hier auf Renaud Aubry, der uns schon erwartet. Wie auch Mongin baut Aubry alle Messerteile selber und alleine. Seine Werkstatt ist ein Natursteingemäuer mit einem großer Raum, über eine Stiege gelangt man ins obere Geschoss mit dem Lager für allerlei Materialien. Das Büro ist im benachbarten Wohnhaus.

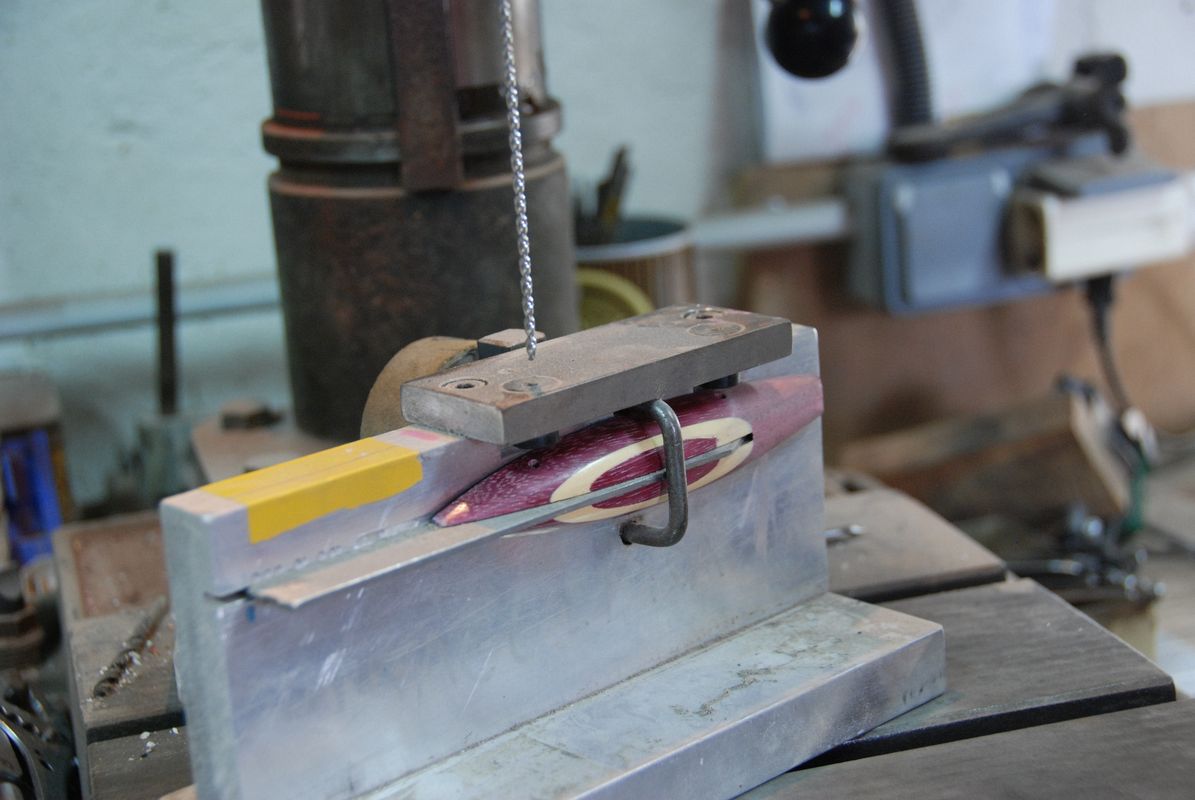

Aubry stellt eine kleine eigene Serie her und ist darüberhinaus auch für andere Messeranbieter tätig. So baut er für Neptunia zum Beispiel die Serie Dragon, dessen Griff aus einem einzigen Stück zusammengeleimten Holzes verschiedener Holzsorten besteht. Der Holzblock muss vorsichtig genau in der Mitte zur Aufnahme der Klinge aufgeschlitzt wird, was Aubry mit einer ganz feinen und präzisen Kreissäge macht.

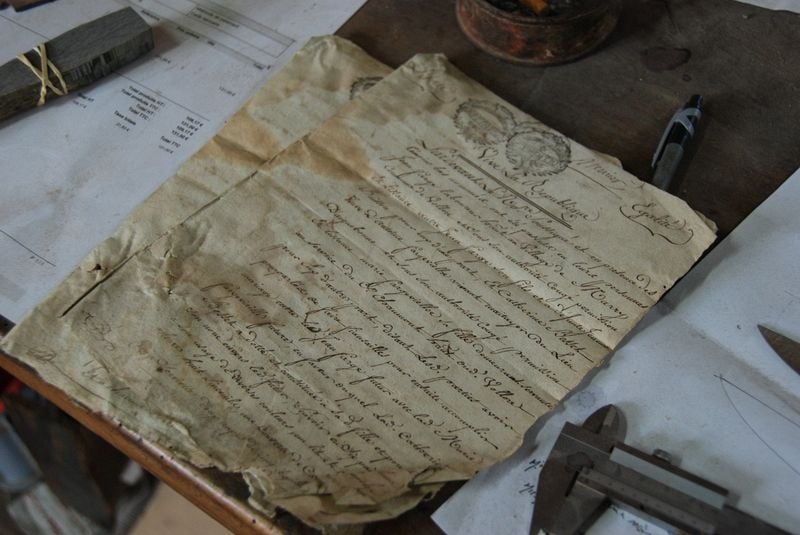

Wenn man glaubt, dass in einer solchen Werkstatt nur altbacken gearbeitet wird, der irrt. So experimentiert Renaud mit vielen unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel in Kunstharz eingegossene Angelhaken, mit Meteoriten (2 Euro das Gramm) oder mit alten Notariats-Urkunden, die er in Kunstharz gießt und zum Messergriff verarbeitet.

Neben ein paar Kunden wie Neptunia hat er zu 80% Kunden außerhalb von Frankreich, die meisten übrigens in Deutschland! Zusammen mit einem Freund hat er einen Online-Konfigurator entwickelt, dort kann man sein Messer virtuell zusammenstellen und ordern. Die Post ist gleich gegenüber, der Versand innerhalb der EU kein Problem. Das Geschäftsmodell traditioneller Handwerkskunst auf höchstem Niveau und moderne Vertriebswege geht hier, mitten in der Auvergne und fernab von Trubel und Geschäftigkeit, gut auf!

Wer sich für die traditionelle Herstellung von Messern interessiert und sich Messerschmieden in Frankreich ansehen möchte, ist dort, so ist meine Erfahrung, als Besucher sehr willkommen. Neben den vier vorgestellten Betrieben gibt es noch Dutzende weiterer Unternehmen unterschiedlicher Größe. Einen sehr guten Einstieg und Überblick bietet der jährlich im Mai stattfindende Salon de la Coutellerie in Thiers, auf dem alle namhaften und auch die kleinen Unternehmen ausstellen.

Franck Mansuy: http://coutelleriemansuy.fr

Jacques Mongin: http://www.coutebox.com/-coutellerie…n-c102x1797440; Maryline Mongin et Daniel Margaux

Florinox: www.florinox.eu; David Morel

Renaud Aubry: www.artisancoutelier.com; Renaud Aubry

Neptunia: www.neptunia.fr; Thierry Henriot, Flavie Thomassin

© Fotos & Text: Gerhard Standop, Köln, 2016

Kommentare